在岭南湿热氤氲的烟雨里,九江双蒸浸泡酒以一坛琥珀色的温柔,将千年米酒基因与东方养生智慧熔铸成独特的味觉符号。它既非烈酒的锋芒毕露,亦非果酒的轻佻浮华,而是以米香为骨、本草为魂,在陶坛中酿就一场跨越四季的“自然对话”。当都市人开始在玻璃杯中寻找疗愈,九江双蒸浸泡酒正以非遗传承人的匠心,为快节奏生活注入一剂“慢发酵”的东方哲学。

一、米香为底:非遗基因里的味觉原乡

九江双蒸浸泡酒的根基,深植于清道光年间传承的“双蒸工艺”之中。这一被列入广东省非物质文化遗产名录的技艺,通过“两次蒸馏、两次发酵”的循环,将岭南稻米的清甜与微生物的魔法凝练成最纯粹的米香基底。与普通米酒不同,双蒸工艺通过延长发酵周期与二次蒸馏提纯,既去除了米酒的燥辣感,又保留了稻米中特有的氨基酸与酯类物质,形成“清而不寡、绵而不散”的独特风味骨架。

浸泡酒的酿造者深谙“以米为基,以酒为媒”的哲学——米香是土壤,是根系,是滋养本草的原始能量场。在陶坛中,米酒的醇厚与本草的辛香并非简单的物理叠加,而是通过分子级渗透实现“味觉共生”:黑枸杞的花青素、石斛的多糖、陈皮的内酯,在米酒的引导下逐渐释放活性成分,形成“米香托底、本草升华”的味觉层次。这种“以柔驭刚”的酿造智慧,恰似岭南人处理生活的态度:用温润化解燥热,以耐心沉淀精华。

二、本草为魂:岭南风物的时空对话

浸泡酒的灵魂,在于九江酿酒师对岭南风物的“在地化解读”。新会陈皮、化州橘红、肇庆芡实……这些被《本草纲目》记载的道地药材,在酿酒师的调配下与米酒展开一场跨越千年的对话。不同于北方药酒的浓烈药香,岭南浸泡酒追求“药食同源”的平衡美学——新会陈皮的辛香需被米酒的绵柔包裹,化州橘红的苦涩需被黄冰糖的清甜中和,芡实的淀粉感需通过低温浸泡转化为甘润的尾韵。

酿酒师遵循“春养肝、夏祛湿、秋润燥、冬温补”的节气法则,为不同季节定制专属配方。春季浸泡酒中加入金银花与胎菊,以米酒的甘醇缓冲药性的寒凉;冬季配方则重用肉桂与黑枣,借米酒的温热激发药力。这种“因时制宜”的酿造理念,让每一坛浸泡酒都成为封存时光的“节气胶囊”,当开启陶坛封口的刹那,岭南四季的呼吸便在酒香中复苏。

三、时光窖藏:从工艺到美学的疗愈革命

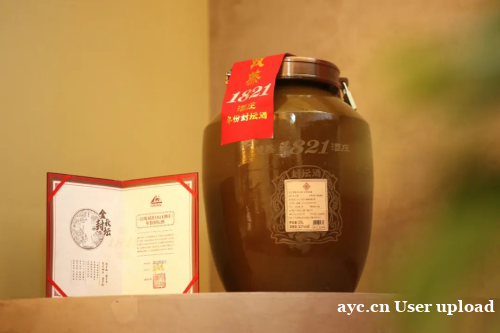

在九江双蒸的酒窖中,时间以另一种形态存在。陶坛的微孔结构允许空气缓慢渗透,与米酒、本草进行“氧化呼吸”;地窖恒定的18℃与75%湿度,让酒体在缓慢的酯化反应中逐渐形成“陈香蜜韵”。酿酒师将这种窖藏过程称为“酒与自然的共修”——三个月是本草的觉醒期,六个月是风味的融合期,一年以上则进入“药力转化”的升华期。

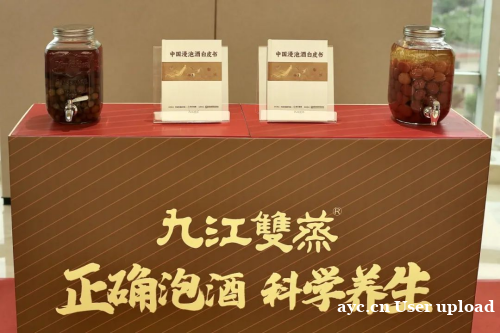

当代人饮用浸泡酒的方式,正从“功能型补剂”转向“美学型疗愈”。年轻群体开始用浸泡酒调制“新中式特调”:加冰后陈皮香更显清冽,兑苏打水则激活石斛的回甘,与广式茶点搭配时,米酒的绵柔能中和叉烧的油腻。社交媒体上,浸泡酒与香道、花艺、书法结合的“雅集场景”悄然流行,成为都市人逃离996的“精神乌托邦”。这种“从口腹到心神”的疗愈革命,让传统浸泡酒完成了从“养生工具”到“生活仪式”的范式转换。

四、非遗新生:传统工艺的当代破圈

九江双蒸浸泡酒的破局,在于将非遗工艺转化为可感知的“生活美学提案”。其与广东省中医院联合研发的“二十四节气浸泡酒方”,用现代药理学数据为传统配方背书;与广彩瓷艺跨界推出的“四季主题酒器”,让陶坛美学升级为收藏级艺术品;甚至在广州米其林餐厅中,浸泡酒被用作“分子料理解构剂”,与黑松露、鹅肝搭配创造味觉奇观。

这种“守正创新”的路径,既保留了“陶坛浸泡、冷萃提香”的非遗核心工艺,又通过“低度化、场景化、年轻化”的产品策略,将浸泡酒从“中老年专属”推向“全龄段社交货币”。数据显示,九江浸泡酒在30岁以下消费者中的复购率年增217%,“养生微醺”概念正在重塑白酒行业的品类边界。

在九江双蒸的陶坛里,米香与本草的缠绵是一场跨越千年的对话,也是岭南人写给世界的“疗愈情书”。当都市人举杯轻嗅那缕带着陈皮辛香的米酒芬芳,饮下的不仅是本草活性物质,更是东方哲学对“快与慢”“燥与润”“刚与柔”的平衡智慧。这坛用时光窖藏的东方美学,终将在全球酒饮的浪潮中,绽放出属于岭南的独特光芒。

未上传身份证认证

未上传身份证认证  未上传营业执照认证

未上传营业执照认证