е®ҳе®ЈдәҶпјҒвҖңе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•вҖқе№ҙеә•йҮҚзЈ…жқҘиўӯпјҢеӣӣеӨ§дё»йўҳе…¬еёғ

жң¬еұҠдёүе№ҙеұ•зҡ„дё»йўҳвҖңеҢ–дҪңйҖҡеҸҳвҖқпјҢеҸ–иҮӘгҖҠеә„еӯҗВ·еӨ©йҒ“гҖӢдёӯзҡ„вҖңдёҮзү©еҢ–дҪңпјҢиҗҢеҢәжңүзҠ¶вҖқе’ҢгҖҠж–Үеҝғйӣ•йҫҷгҖӢдёӯзҡ„вҖңеҸҳеҲҷе…¶д№…пјҢйҖҡеҲҷдёҚд№ҸвҖқгҖӮвҖңеҢ–дҪңвҖқжҢҮеҗ‘еҪ“еүҚдё–з•Ңжј”еҢ–ж—¶дәӢзү©дёҺзҺ°иұЎзҡ„еҢ–иӮІз”ҹжҲҗпјҢвҖңйҖҡеҸҳвҖқеҲҷжҳҜеҖҹеҸӨдәәд№ӢжҖқжқҘиЎЁиҫҫд»ҠеӨ©жҲ‘们еҜ№иүәжңҜеҸ‘еұ•зҡ„жҖҒеәҰгҖӮжӯӨеӨ„зҡ„вҖңйҖҡеҸҳвҖқж¶үеҸҠдәҶдёӨдёӘз»ҙеәҰпјҡвҖңиҙҜйҖҡвҖқдёҺвҖңжұӮеҸҳвҖқпјҢеӣӣдҪҚзӯ–еұ•дәәеҲҶеҲ«д»Һеҗ„иҮӘжҲ–еҶ…йғЁжҲ–еӨ–йғЁзҡ„и§Ҷи§’жҺўжҹҘиүәжңҜдёҺдё–з•Ңдјҙз”ҹдёӯжүҖдә§з”ҹзҡ„жғ…ж„ҹгҖҒеҪўжҖҒдёҺиҙЈд»»гҖӮ

жң¬еұҠдёүе№ҙеұ•зҡ„дё»йўҳпјҢз»ҸиҝҮеӯҰжңҜ委е‘ҳеҸҠзӯ–еұ•еӣўйҳҹи®Ёи®әпјҢжӢҹеӣҙз»•вҖңеҸҳеҢ–вҖқеұ•ејҖгҖӮдёҖдёӘд»ҘвҖңеҸҳвҖқдёәзү№еҫҒзҡ„ж—¶д»Јж„Ҹе‘ізқҖд»Җд№Ҳпјҹз”ҹзү©гҖҒдҝЎжҒҜгҖҒиҲӘеӨ©зӯүжҠҖжңҜзҡ„иҝ…зҢӣеҸ‘еұ•гҖҒз»ҸжөҺжЁЎејҸзҡ„еӨҡж ·з”ҹжҲҗпјҢе…ЁзҗғеҢ–ж јеұҖзҡ„йңҮиҚЎвҖҰвҖҰжқҘиҮӘдё–з•Ңеҗ„дёӘи§’иҗҪеәһжқӮзҡ„дҝЎжҒҜд»ҘеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„йҮҸзә§е’ҢйҖҹеәҰдәӨз»ҮеңЁдёҖиө·гҖӮеӣһйЎҫеҲҡеҲҡиҝҮеҺ»зҡ„дёүе№ҙпјҢдёҖеңәзӘҒеҸ‘зҡ„е…¬е…ұеҚ«з”ҹдәӢ件пјҢжү“з ҙдәҶдәәзұ»еҜ№иҮӘе·ұеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„д№җи§Ӯйў„жңҹгҖӮйӮЈд№ҲпјҢиүәжңҜдҪ•дёәе‘ўпјҹеҺ»дёӯеҝғеҢ–гҖҒеӨҡеӯҰ科дәӨеҸүжҲ–и®ёеҸӘжҳҜиЎЁиұЎпјҢе…¶еңЁвҖңеҸҳвҖқдёӯзҡ„еҶ…иҙЁжӣҙйңҖиҰҒзҪ®дәҺеҺҶеҸІдёӯеҶҚжҖқиҖғгҖӮ

дёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜ40дҪҷе№ҙзҡ„еҸ‘еұ•жҳҜдјҙйҡҸзқҖж”№йқ©ејҖж”ҫз”ҹжҲҗзҡ„пјҢе№ҝдёңжҳҜж”№йқ©ејҖж”ҫзҡ„еүҚжІҝпјҢжҳҜжңҖж—©дҪ“дјҡе…¶е…Ҳй”ӢжҖ§дёҺеӨҚжқӮжҖ§зҡ„ең°ж–№гҖӮвҖңе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•вҖқдҪңдёәе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶйҮҚиҰҒзҡ„еӯҰжңҜйЎ№зӣ®пјҢд»Һ2002е№ҙеҲӣз«ӢиҮід»ҠпјҢдёҖзӣҙд»ҘиүәжңҜзҡ„еҪўејҸи§ҒиҜҒзқҖж—¶д»Јзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳиҝҒгҖӮ

2023е№ҙпјҢе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶзҷҪй№…жҪӯж–°йҰҶеҚіе°ҶиҗҪжҲҗпјҢжңӘжқҘе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•зҡ„еұ•еҮәеңәең°д№ҹе°ҶиҝҒеҫҖж–°йҰҶгҖӮеӣ жӯӨпјҢ第дёғеұҠе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•е°ҶдјҡжҳҜдёҖж¬Ўйҳ¶ж®өжҖ§зҡ„жҖ»з»“пјҢе°Ҷи§ӮеҜҹзҡ„и§ҶйҮҺжү©еұ•еҲ°жӣҙй•ҝзҡ„еҺҶеҸІйҳ¶ж®өе’Ңжӣҙе№ҝзҡ„з©әй—ҙз»ҙеәҰпјҢе®Ўи§Ҷд»Ҡж—ҘдёӯеӣҪд№ғиҮідё–з•ҢжүҖйқўдёҙзҡ„е·ЁеӨ§еҸҳеұҖгҖӮ

гҖҗзӯ–еұ•дәәд»Ӣз»ҚгҖ‘

зҺӢз»ҚејәпјҢзҺ°дёәе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶйҰҶй•ҝгҖҒдәҢзә§ж•ҷжҺҲгҖҒз ”з©¶е‘ҳпјҢдә«еҸ—еӣҪеҠЎйҷўзү№ж®ҠжҙҘиҙҙ专家пјҢе…јд»»дёӯеӣҪиүәжңҜз ”з©¶йҷўж•ҷжҺҲгҖҒеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲпјҢе№ҝдёңзңҒзҫҺжңҜйҰҶеҚҸдјҡдјҡй•ҝпјҢе№ҝдёңзңҒзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡеүҜдё»еёӯгҖӮжӣҫд»»е№ҝе·һзҫҺжңҜеӯҰйҷўи§Ҷи§үиүәжңҜи®ҫи®ЎеӯҰйҷўйҷўй•ҝгҖӮ

еҸӮдёҺзӯ–еҲ’е№ҝдёңзҷҫе№ҙзҫҺжңҜеӨ§еұ•пјҢжҳҜ2017е№ҝе·һеҪұеғҸдёүе№ҙеұ•пјҢ2021е№ҝе·һеҪұеғҸдёүе№ҙеұ•пјҢ第е…ӯеұҠе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•зҡ„жҖ»зӯ–еҲ’дёҺж–ҮзҢ®еұ•зӯ–еұ•дәәгҖӮ2008е№ҙе…ҘйҖүе№ҝдёңзңҒй«ҳж ЎвҖңеҚғзҷҫеҚҒе·ҘзЁӢвҖқеҹ№е…»еҜ№иұЎпјҢ2009е№ҙе…ҘйҖүе№ҝдёңзңҒвҖңеҚҒзҷҫеҚғвҖқе·ҘзЁӢеҹ№е…»еҜ№иұЎпјҢе№ҝе·һзҫҺжңҜеӯҰйҷўж•ҷеӯҰеҗҚеёҲпјҢе№ҝдёңе®Јдј жҖқжғіж–ҮеҢ–йўҶеҶӣдәәжүҚгҖӮиҝһз»ӯдёӨж¬Ўиў«иҜ„дёәвҖңдёӯеӣҪиүәжңҜжқғеҠӣжҰңвҖқдёҠжҰңдәәзү©пјҢиў«иҜ„дёәгҖҠеӣҪ家зҫҺжңҜгҖӢе№ҙеәҰйЈҺдә‘дәәзү©пјҢзҺ°е·ҘдҪңз”ҹжҙ»дәҺе№ҝе·һгҖӮ

еҗҙжҙӘдә®зҺ°дёәе…ЁеӣҪж”ҝеҚҸ委е‘ҳгҖҒеҢ—дә¬з”»йҷўйҷўй•ҝгҖҒдёӯеӣҪзҫҺеҚҸзӯ–еұ•е§”е‘ҳдјҡеүҜдё»д»»е…јз§ҳд№Ұй•ҝгҖҒеҢ—дә¬зҫҺеҚҸеүҜдё»еёӯгҖӮ

еҗҙжҙӘдә®жҳҜйҪҗзҷҪзҹіеҸҠ20дё–зәӘзҫҺжңҜеҸІз ”究专家еҸҠе…·жңүеҪұе“ҚеҠӣзҡ„зӯ–еұ•дәәгҖӮ2008е№ҙпјҢеҸӮдёҺеҢ—дә¬еҘҘиҝҗдјҡејҖй—ӯ幕ејҸеҸҠйӣ•еЎ‘йЎ№зӣ®гҖӮеңЁд»–зҡ„дё»жҢҒдёӢпјҢеҢ—дә¬з”»йҷўзҫҺжңҜйҰҶе…ҘйҖүйҰ–жү№9家еӣҪ家зә§йҮҚзӮ№зҫҺжңҜйҰҶгҖӮеҢ—дә¬з”»йҷўеҮәзүҲзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңеҸҠжҺЁеҮәзҡ„еұ•и§ҲпјҢиҝһз»ӯеӨҡе№ҙиҺ·ж–Үж—…йғЁзӯүжңәжһ„йўҒеҸ‘зҡ„еҚҒдҪҷдёӘеӣҪ家зә§еҘ–йЎ№гҖӮеҗҙжҙӘдә®еҸӮдёҺзӯ–еҲ’е°ҶйҪҗзҷҪзҹізҡ„иүәжңҜеёҰеҲ°дёӯеӣҪжҫій—ЁгҖҒеҢҲзүҷеҲ©гҖҒж—Ҙжң¬гҖҒеёҢи…ҠзӯүеӣҪ家еҸҠең°еҢәеұ•еҮәпјҢиҺ·еҫ—дәҶдёҡз•ҢеҸҠеҗ„еӣҪи§Ӯдј—зҡ„еҘҪиҜ„гҖӮеҸӮдёҺз»„з»ҮвҖңзӯ–еұ•еңЁдёӯеӣҪвҖқи®әеқӣгҖҒйҪҗзҷҪзҹіиүәжңҜеӣҪйҷ…и®әеқӣзӯүжңүеҪұе“Қзҡ„еӯҰжңҜйЎ№зӣ®гҖӮ2015е№ҙпјҢд»–иҚЈиҺ·дёӯеӣҪж–ҮеҢ–йғЁдјҳз§Җ专家称еҸ·гҖӮ2019е№ҙпјҢеҗҙжҙӘдә®жӢ…д»»еЁҒе°јж–ҜеҸҢе№ҙеұ•дёӯеӣҪйҰҶзӯ–еұ•дәәгҖӮ2021е№ҙпјҢжӢ…д»»2022е№ҙеҢ—дә¬еҶ¬еҘҘдјҡе’ҢеҶ¬ж®ӢеҘҘдјҡе…¬е…ұиүәжңҜе…ЁзҗғеҫҒйӣҶйЎ№зӣ®зҡ„зӯ–еҲ’委е‘ҳдјҡдё»д»»гҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢжңүж•°еҚҒзҜҮи®әж–ҮеҸ‘иЎЁеңЁгҖҠж–Үиүәз ”з©¶гҖӢгҖҠзҫҺжңҜгҖӢгҖҠзҫҺжңҜи§ӮеҜҹгҖӢгҖҠзҫҺжңҜз ”з©¶гҖӢзӯүдё“дёҡеҲҠзү©пјҢеҮәзүҲдё“и‘—гҖҠдёҖеҸ¶зҹҘз§ӢгҖӢгҖӮ

еҗҙжҙӘдә®еӨҡе№ҙеҸ—йӮҖжӢ…д»»еӣҪ家иүәжңҜеҹәйҮ‘гҖҒеҢ—дә¬ж–ҮеҢ–иүәжңҜеҹәйҮ‘зҡ„иҜ„委гҖӮеҗҢж—¶дёәеҢ—дә¬еӨ§еӯҰгҖҒжё…еҚҺеӨ§еӯҰгҖҒдёӯеұұеӨ§еӯҰгҖҒдёӯеӨ®зҫҺжңҜеӯҰйҷўгҖҒж–Үж—…йғЁе№ІйғЁз®ЎзҗҶеӯҰйҷўгҖҒеҫ·еӣҪжө·еҫ·е ЎеӨ§еӯҰзӯүйҷўж ЎжҺҲиҜҫпјҢ并еӨҡж¬ЎеҸ—йӮҖеңЁзҫҺеӣҪж–ҜеқҰзҰҸеӨ§еӯҰгҖҒиӢұеӣҪдјҰж•ҰеӨ§еӯҰдәҡйқһеӯҰйҷўгҖҒж„ҸеӨ§еҲ©еЁҒе°јж–ҜеӨ§еӯҰгҖҒж—Ҙжң¬дә¬йғҪеҚҡзү©йҰҶгҖҒйҹ©еӣҪжҜ…ж–ӢзҫҺжңҜйҰҶзӯүжңәжһ„еҸ‘иЎЁжј”и®ІгҖӮ

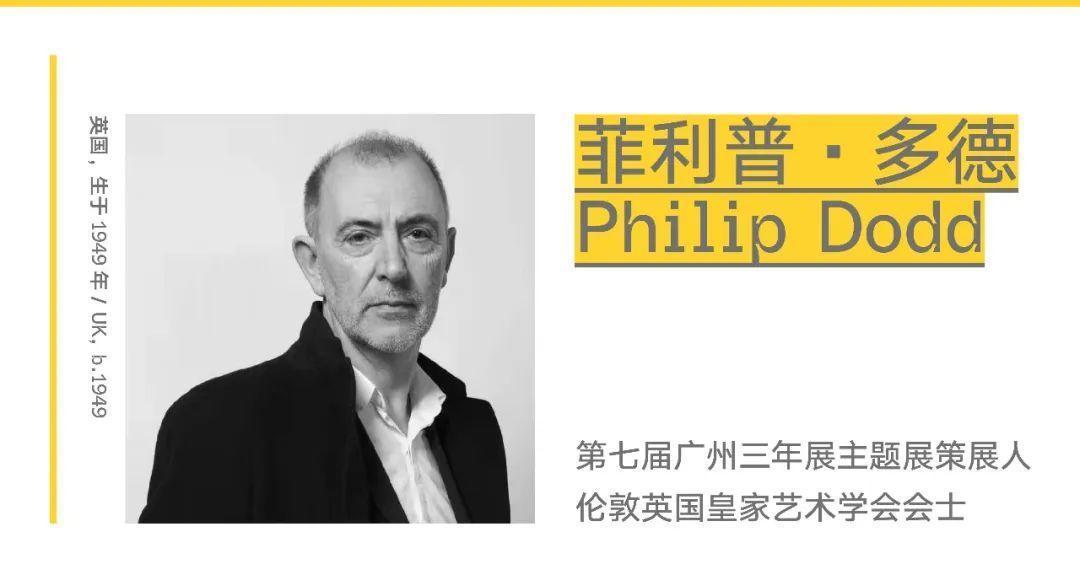

иҸІеҲ©жҷ®В·еӨҡеҫ·еӣ е…¶еңЁиүәжңҜйўҶеҹҹпјҢжІҹйҖҡдёӯ欧方йқўжүҖеҒҡеҮәзҡ„еҚ“и¶ҠиҙЎзҢ®пјҢиҚЈиҺ·дәҶеӨҡдёӘеҘ–йЎ№гҖӮдҪңдёәиӢұеӣҪзҡҮ家иүәжңҜеӯҰдјҡдјҡеЈ«пјҲFellow of the Royal Society of ArtsпјүпјҢ并еӣ е…¶еңЁж–ҮеҢ–йўҶеҹҹзҡ„жқ°еҮәиҙЎзҢ®иҖҢиў«жҺҲдәҲиҚЈиӘүеҚҡеЈ«еӯҰдҪҚпјҲж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјүгҖӮ

1997е№ҙиҮі2004е№ҙжңҹй—ҙпјҢд»–жӢ…д»»дјҰж•ҰеҪ“д»ЈиүәжңҜеӯҰйҷўпјҲICAпјүйҷўй•ҝпјҢж—¶д»»иӢұеӣҪйҰ–зӣёжүҳе°јВ·еёғиҺұе°”з§°иөһдјҰж•ҰеҪ“д»ЈиүәжңҜеӯҰйҷўеңЁеҲӣж–°е’Ңж–°жҖқжғіж–№йқўжңүзқҖж— дёҺдјҰжҜ”зҡ„еЈ°иӘүвҖқгҖӮ1998е№ҙпјҢйҰ–зӣёйӮҖиҜ·иҸІеҲ©жҷ®В·еӨҡеҫ·е’ҢICAйҷӘеҗҢд»–йҰ–ж¬Ўи®ҝй—®дёӯеӣҪгҖӮеңЁдјҰж•ҰеҪ“д»ЈиүәжңҜеӯҰйҷўжңҹй—ҙпјҢиҸІеҲ©жҷ®В·еӨҡеҫ·зӯ№еҲ’дәҶеӨҡдҪҚе»әзӯ‘еёҲе’ҢиүәжңҜ家зҡ„еҲӣж–°еұ•и§ҲпјҢеҰӮжүҺе“ҲВ·е“ҲиҝӘеҫ·е’Ңе®үиҝӘВ·жІғйңҚе°”зӯүгҖӮ1999е№ҙпјҢд»–еңЁдјҰж•ҰеҪ“д»ЈиүәжңҜеӯҰйҷўдёҫеҠһдәҶ欧жҙІйҰ–дёӘе…ідәҺдёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜгҖҒз”өеҪұе’ҢиҲһи№Ҳзҡ„иүәжңҜиҠӮгҖӮзҰ»ејҖдјҰж•ҰеҪ“д»ЈиүәжңҜеӯҰйҷўеҗҺпјҢиҸІеҲ©жҷ®з»§з»ӯжҠ•е…ҘеҸ‘еұ•дёӯ欧ж–ҮеҢ–е…ізі»зҡ„е…ЁиҒҢе·ҘдҪңдёӯгҖӮ2008е№ҙпјҢд»–дҪңдёәиӢұеӣҪвҖңж—¶д»ЈдёӯеӣҪвҖқпјҲChina NowпјүиүәжңҜиҠӮзҡ„еҸ‘иө·дәәд№ӢдёҖпјҢеңЁдёәжңҹдёҖе№ҙзҡ„ж—¶й—ҙйҮҢеҗ‘欧жҙІи§Ӯдј—еұ•зӨәдәҶдёӯеӣҪеҪ“д»Јж–ҮеҢ–зҡ„иҸҒеҚҺгҖӮжӯӨеӨ–пјҢд»–жӣҫеңЁдјҰж•ҰгҖҒеҢ—дә¬гҖҒе№ҝе·һгҖҒиҺ«ж–Ҝ科гҖҒж–°еҠ еқЎе’ҢзәҪзәҰзӯүең°зӯ–еҲ’дәҶеӨҡдёӘеұ•и§ҲпјҢе…¶дёӯеҢ…жӢ¬е°ҸйҮҺжҙӢеӯҗгҖҒиҗ§еӢӨзӯүйҮҚиҰҒиүәжңҜ家гҖӮ

д»–дёҺе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶзҡ„е…ізі»еҸҜд»ҘиҝҪжәҜеҲ°еӨҡе№ҙеүҚгҖӮеңЁ2008е№ҙпјҢиҸІеҲ©жҷ®йҰ–ж¬ЎеҸ—ж—¶д»»е№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶйҰҶй•ҝзҺӢз’ңз”ҹзҡ„йӮҖиҜ·еҸӮеҠ еңЁиӢұеӣҪзүӣжҙҘдёҫиЎҢзҡ„иҘҝж–№еҚҡзү©йҰҶйҰҶй•ҝзҡ„йҮҚиҰҒеі°дјҡгҖӮжӯӨеӨ–д»–иҝҳеңЁе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶзӯ–еҲ’дәҶеӨҡдёӘиҘҝж–№иүәжңҜ家дёӘеұ•пјҢеҢ…жӢ¬2016е№ҙзҡ„иӮ–жҒ©В·ж–Ҝеә“еҲ©еұ•е’Ң2019е№ҙзҡ„зҺӣеҗүВ·жұүеёғжһ—еұ•гҖӮ

иүҫеўЁжҖқеҮәз”ҹдәҺеҫ·еӣҪз§‘е ЎпјҢеңЁжҹҸжһ—иүәжңҜеӨ§еӯҰе’ҢжҹҸжһ—иҮӘз”ұеӨ§еӯҰеӯҰд№ иүәжңҜе’Ңдәәж–ҮеӯҰ科пјҢ1987е№ҙиҮі1995е№ҙпјҢд»–еңЁжҹҸжһ—зҡ„зӨҫдјҡ科еӯҰдёӯеҝғжӢ…д»»з ”з©¶еҠ©зҗҶгҖӮ1995е№ҙиҮі2004е№ҙпјҢд»–з”ҹжҙ»дәҺзәҪзәҰгҖӮ2004е№ҙеӣһеҲ°жҹҸжһ—еҗҺпјҢд»–еҲӣеҠһдәҶгҖҠеңЁзәҝиүәжңҜжқӮеҝ—гҖӢпјҲartnet.deпјүпјҢ并еңЁ2004е№ҙиҮі2008е№ҙжӢ…д»»дё»зј–е’Ңжү§иЎҢдё»зҗҶгҖӮ2008е№ҙе’Ң2009е№ҙпјҢд»–жӢ…д»»жҹҸжһ—еҪ“д»ЈиүәжңҜеҚҡзү©йҰҶзҡ„жү§иЎҢи‘ЈдәӢе’ҢиүәжңҜжҖ»зӣ‘гҖӮ2014е№ҙпјҢд»–жҗ¬еҲ°дәҶеҢ—дә¬гҖӮеҗҢе№ҙпјҢд»–зӯ–еҲ’дәҶ23дҪҚеҢ—дә¬иүәжңҜ家еңЁжҹҸжһ—зҡ„еұ•и§ҲвҖң8еҸ·йҒ“и·ҜвҖқгҖӮ2018е№ҙеҲ°2020е№ҙпјҢд»»жұҹиҘҝзңҒдё–з•Ңз“·йғҪжҷҜеҫ·й•Үзҡ„йҷ¶жәӘе·қдёӯеӣҪиүәжңҜж–ҮеҢ–йЎ№зӣ®иүәжңҜжҖ»зӣ‘гҖӮзҺ°д»»гҖҠе…°иҝӘгҖӢжқӮеҝ—жҖ»иЈҒгҖҒжё…еҚҺеӨ§еӯҰзҡ„еүҜз ”з©¶е‘ҳгҖҒеӣҪйҷ…иүәжңҜиҜ„и®ә家еҚҸдјҡжҲҗе‘ҳгҖҒеӣҪ家зҺ°еҪ“д»ЈзҫҺжңҜйҰҶдё“дёҡ委е‘ҳдјҡжҲҗе‘ҳгҖӮ

е§ңдҝҠеҚҡеЈ«жҳҜзӯ–еұ•дәәгҖҒиүәжңҜиҜ„и®ә家пјҢеҗҢжөҺеӨ§еӯҰе»әзӯ‘еӯҰеҚҡеЈ«еҗҺпјҢеҮӨеҮ°иүәжңҜдё“ж ҸдҪң家гҖӮз”ҹжҙ»гҖҒе·ҘдҪңдәҺдёҠжө·е’Ңжқӯе·һгҖӮиҮӘ2015е№ҙеңЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўгҖҒдёҠжө·зҫҺжңҜеӯҰйҷўгҖҒжҳҺж–Ҝзү№иүәжңҜеӯҰйҷўзӯүй«ҳж Ўж•ҷжҺҲиүәжңҜеҸІе’ҢиүәжңҜзҗҶи®әгҖӮд»–жҳҜеӣҪйҷ…е…¬е…ұиүәжңҜеҚҸдјҡпјҲIPAпјүз ”з©¶е‘ҳгҖҒдёӯеӣҪе·Ҙдёҡи®ҫи®ЎеҚҸдјҡдҝЎжҒҜдёҺдәӨдә’и®ҫи®Ўдё“дёҡ委е‘ҳдјҡпјҲIIDCпјүдјҡе‘ҳгҖӮ

2019е№ҙиў«йӮҖиҜ·дҪңдёәHyundai Blue Prize 2019зҡ„еҲқиҜ„иҜ„委пјӣ2020е№ҙдҪңдёәдёҠжө·зҫҺжңҜ家еҚҸдјҡе®һйӘҢиүәжңҜе’Ң科еӯҰиүәжңҜ委е‘ҳдјҡеҲӣе§Ӣ委е‘ҳпјӣ2022е№ҙжӢ…任第еӣӣеұҠдёӯеӣҪи®ҫи®ЎеӨ§еұ•еҸҠе…¬е…ұиүәжңҜдё“йўҳеұ•е…¬е…ұиүәжңҜйғЁеҲҶзӯ–еұ•дәәгҖӮ

гҖҗдё»йўҳйҳҗиҝ°гҖ‘

第дёҖйғЁеҲҶпјҡиҫ№зјҳ

зӯ–еұ•дәәпјҡеҗҙжҙӘдә®[дёӯеӣҪ]

вҖңе®ғ们иҮӘжңүе…¶ж„Ҹд№үпјҢеҰӮж—¶д»ЈзўҺзүҮзҡ„й—Әе…үпјҢжҠҳе°„еҮәејӮж ·зҡ„зІҫеҪ©гҖӮвҖқ

еҗҙжҙӘдә®д»ҘгҖҠиҫ№зјҳгҖӢдёәйўҳпјҢи®Ёи®әйӮЈдәӣеҸ‘з”ҹеңЁиҫ№зјҳеҚҙдёҚе®№еҝҪи§Ҷзҡ„й—®йўҳгҖӮең°зјҳдёӯзҡ„иҫ№зјҳеҫҖеҫҖжҳҜеҜ№еӨ–дәӨжөҒзҡ„жңҖеүҚжІҝпјҢжҖқжғідёҺиүәжңҜзҡ„з”ҹеҸ‘д№Ӣең°гҖӮд»Ҙе№ҝе·һдёәдҫӢпјҢеңЁе…¶еӨҡе…ғзҡ„ж–ҮеҢ–еңҹеЈӨдёӯпјҢдёӘдҪ“зү№жҖ§еҫ—еҲ°жңҖеӨ§зЁӢеәҰзҡ„еҮёжҳҫдёҺеҢ…е®№пјҢдҪҶе№ҝе·һеҪ“д»ЈиүәжңҜдҪңдёәдёҖдёӘең°еҹҹзҡ„ж•ҙдҪ“еҪўиұЎеӣ иҖҢиў«ејұеҢ–пјҢжҳҫеҫ—зӣёеҜ№вҖңиҫ№зјҳвҖқпјҢе‘ҲзҺ°еҮәвҖңзўҺзүҮеҢ–вҖқзҡ„зү№еҫҒгҖӮеҗҢж ·пјҢиҝҷз§ҚвҖңиҫ№зјҳеҢ–вҖқдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁең°еҹҹдёҠпјҢд№ҹдҪ“зҺ°еңЁеҲӣдҪңж–№ејҸдёҠпјҢеңЁдёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜеҸІзҡ„еҺҶзЁӢдёӯпјҢжңүдёҖдәӣдёӘжҖ§зӢ¬зү№дҪҶ并жңӘжұҮжҲҗжҙӘжөҒзҡ„е°қиҜ•пјҢжҒ°жҳҜд»ҠеӨ©иүәжңҜз”ҹжҖҒзҡ„ж”ҜзӮ№гҖӮе®ғ们иҮӘжңүе…¶ж„Ҹд№үпјҢеҰӮж—¶д»ЈзўҺзүҮзҡ„й—Әе…үпјҢжҠҳе°„еҮәејӮж ·зҡ„зІҫеҪ©гҖӮ

第дәҢйғЁеҲҶпјҡж…ўжқҝ

зӯ–еұ•дәәпјҡиҸІеҲ©жҷ®В·еӨҡеҫ·[иӢұеӣҪ]

вҖңжң¬ж¬Ўеұ•и§ҲжһҒеҠӣйҒҝе…ҚиҗҪе…ҘеҜ»жүҫвҖҳдёӢдёҖдҪҚзӮҷжүӢеҸҜзғӯзҡ„е№ҙиҪ»иүәжңҜ家вҖҷзҡ„дҝ—еҘ—пјҢеҸҚеҜ№еҪ“еүҚе…ЁзҗғеҢ–зҡ„иүәжңҜз•ҢеӨ§дёәжҺЁеҙҮзҡ„е•Ҷе“ҒеҢ–зҺ°иұЎгҖӮвҖқ

иҷҪ然世з•ҢеҸҳе№»иҺ«жөӢпјҢдҪҶзӣ®еүҚи¶…е…ЁзҗғеҢ–е’Ңи¶…ж•°еӯ—еҢ–д»ҚжҳҜеӨ§еҠҝжүҖи¶ӢгҖӮеңЁиҝҷж ·зҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢиҸІеҲ©жҷ®В·еӨҡеҫ·и§ӮеҜҹеҲ°пјҢжҹҗдәӣж–№еҗ‘дёҠпјҢиүәжңҜжӯЈж„ҲеҸ‘дёҺдё–з•ҢеҸҚе…¶йҒ“иҖҢиЎҢгҖӮеңЁиҝҷдёӘеҝ«иҠӮеҘҸзҡ„ж—¶д»ЈпјҢдәә们ејҖе§ӢйҮҚж–°и®ӨиҜҶвҖңж…ўиүәжңҜвҖқпјҢеӣһеҪ’并йҮҚж–°е®Ўи§Ҷдј з»ҹжқҗж–ҷе’ҢеӘ’д»ӢпјҢе…іжіЁиә«дҪ“еҸҠе…¶иғҪеҠӣе’ҢжһҒйҷҗпјҢ并жӢҘжҠұвҖңж…ўж—¶е…үвҖқгҖӮеҰӮд»ҠпјҢдёҖдәӣе№ҙиҪ»иүәжңҜ家жӯЈеңЁдҪҝз”Ёдј з»ҹжқҗж–ҷе’ҢеӘ’д»ӢжқҘи®Іиҝ°еӣҪ家жҲ–ең°ж–№ж•…дәӢпјӣиҖҢдёҚе°‘иҖҒдёҖиҫҲиүәжңҜ家еҸҜиғҪеҫҲж—©е°ұе·ІејҖе§ӢдҪҝз”Ёдј з»ҹжқҗж–ҷе’ҢеӘ’д»ӢиҝӣиЎҢеҲӣдҪңпјҢзҺ°еңЁжҲ‘们йңҖиҰҒйҮҚж–°е®Ўи§ҶиҝҷдәӣиүәжңҜ家еҸҠе…¶дҪңе“ҒгҖӮжң¬ж¬Ўеұ•и§ҲгҖҠж…ўжқҝгҖӢжһҒеҠӣйҒҝе…ҚиҗҪе…ҘеҜ»жүҫвҖңдёӢдёҖдҪҚзӮҷжүӢеҸҜзғӯзҡ„е№ҙиҪ»иүәжңҜ家вҖқзҡ„дҝ—еҘ—пјҢеҸҚеҜ№еҪ“еүҚе…ЁзҗғеҢ–зҡ„иүәжңҜз•ҢеӨ§дёәжҺЁеҙҮзҡ„е•Ҷе“ҒеҢ–зҺ°иұЎгҖӮ

第дёүйғЁеҲҶпјҡи§ҰеұҸ

зӯ–еұ•дәәпјҡиүҫеўЁжҖқ[еҫ·еӣҪ]

вҖңиҖҢеңЁд»ҠеӨ©пјҢж•°еӯ—еҢ–еҜ№дәәдёҺиҮӘ然гҖҒдәәдёҺзү©иҙЁдә’еҠЁзҡ„ж–№ејҸдә§з”ҹдәҶе…ЁзҗғжҖ§еҪұе“ҚгҖӮвҖқ

иүҫеўЁжҖқд»ҘгҖҠи§ҰеұҸгҖӢдёәйўҳжҺўзҙўдәәдёҺзү©иҙЁдё–з•Ңзҡ„е…ізі»гҖӮеӣһйЎҫеҺҶеҸІпјҢеңЁж–ҮеҢ–и§ӮеҝөдёҠпјҢ儒家зҡ„дёӯеәёд№ӢйҒ“е’ҢйҒ“家зҡ„иҮӘ然主д№үж·ұеҲ»еЎ‘йҖ е’ҢеҪұе“ҚдәҶдёӯеӣҪдәәеҜ№иҮӘ然зҡ„е®ЎзҫҺдёҺи®ӨиҜҶи®әиҒ”зі»пјҢиҖҢиҘҝж–№зҡ„еҠҹеҲ©дё»д№үеҲҷи®ӨдёәиҮӘ然жҳҜеҸҜдҫӣејҖеҸ‘е’Ңз§ҜзҙҜзҡ„иө„жәҗпјӣиҖҢеңЁд»ҠеӨ©пјҢж•°еӯ—еҢ–еҜ№дәәдёҺиҮӘ然гҖҒдәәдёҺзү©иҙЁдә’еҠЁзҡ„ж–№ејҸдә§з”ҹдәҶе…ЁзҗғжҖ§еҪұе“ҚпјҢзӣёиҫғдәҺдёӯиҘҝж–№жңүеҫҲеӨ§е·®ејӮзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢжҲ‘们зҡ„жңӘжқҘиө°еҗ‘е°ҶжӣҙеҠ зӣёдјјгҖӮ

第еӣӣйғЁеҲҶпјҡеҶ…з”ҹ

зӯ–еұ•дәәпјҡе§ңдҝҠ[дёӯеӣҪ]

вҖңеӣӣеҚҒеӨҡе№ҙеҗҺзҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҪ“д»ЈиүәжңҜзҡ„жң¬еңҹи§Ӯдј—д»Һж— еҲ°жңүгҖҒдёҚж–ӯжү©еӨ§пјҢ他们дёҚеҶҚж»Ўи¶ідәҺиЎЁеұӮзҡ„вҖҳдёӯеӣҪжҖ§вҖҷгҖӮвҖқ

е§ңдҝҠд»ҘгҖҠеҶ…з”ҹгҖӢдёәйўҳпјҢд»Һе…Ёзҗғеӣһзңёжң¬еңҹпјҢеҹәдәҺжң¬еңҹзҡ„зҺ°е®һеұ•ејҖеҸҚжҖқгҖӮ1978е№ҙд»ҘжқҘпјҢеңЁиҘҝж–№дё»еҜјзҡ„е…ЁзҗғиүәжңҜиҜқиҜӯдёӯпјҢдёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜй•ҝжңҹзҡ„вҖңиө°еҮәеҺ»вҖқе’ҢвҖңе…ЁзҗғеҢ–вҖқеҜјеҗ‘еҪўжҲҗдәҶжҹҗз§ҚиҮӘжҲ‘вҖңдёңж–№еҢ–вҖқе’ҢвҖңиҮӘжҲ‘ејӮеҹҹеҢ–вҖқзҡ„вҖңдёӯеӣҪзү№еҫҒвҖқе’ҢвҖңдёӯеӣҪжғ…и°ғвҖқгҖӮеӣӣеҚҒеӨҡе№ҙеҗҺзҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҪ“д»ЈиүәжңҜзҡ„жң¬еңҹи§Ӯдј—д»Һж— еҲ°жңүгҖҒдёҚж–ӯжү©еӨ§пјҢ他们дёҚеҶҚж»Ўи¶ідәҺиЎЁеұӮзҡ„вҖңдёӯеӣҪжҖ§вҖқпјҢиҖҢжҳҜжңҹеҫ…дёҖз§Қж·ұе…Ҙжң¬еңҹж–Үи„үдёӯпјҢиғҪе’ҢеҪ“дёӢз”ҹжҙ»е’ҢеҪ“дёӢж„ҸиҜҶдә§з”ҹеҜ№иҜқе’ҢејәзғҲе…ұйёЈзҡ„иүәжңҜеҲӣдҪңгҖӮиҝҷдёӘжқҝеқ—иҜ•еӣҫиҪ¬еҸҳи§Ҷи§’пјҢд»Һд»ҘиҘҝж–№дёәдёӯеҝғзҡ„вҖңеҶІеҮ»е’ҢеҸҚеә”вҖқиҜҙиҪ¬еҗ‘д»ҘдёӯеӣҪдёәдёӯеҝғзҡ„вҖңеҶ…з”ҹеҠЁеҠӣвҖқиҜҙпјҢжӣҙеӨҡзҡ„иҒҡз„ҰдёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜеңЁ2008е№ҙеҗҺзҡ„жң¬еңҹз”ҹдә§е’Ңз”ҹжҖҒпјҢж¬ЈиөҸе’ҢжҺҘеҸ—пјҢзү№еҲ«е…іжіЁиүәжңҜеҜ№дёӯеӣҪзӨҫдјҡгҖҒжң¬еңҹж„ҸиҜҶгҖҒдј з»ҹйҒ—дә§зҡ„иЎЁиҫҫе’Ңеұ•зҺ°гҖӮ

жқҘжәҗпјҡеҚ—ж–№йғҪеёӮжҠҘ

- жү“йҖ ж•°еӯ—еҢ–гҖҒжҷәиғҪеҢ–еҠһдәӢж–°дҪ“йӘҢ дҪӣеұұеёӮвҖңжҷәж…§ж”ҝеҠЎең°еӣҫвҖқдёҠзәҝ

- жІіжәҗиҝһе№іжЎғиҠұж—…жёёж–ҮеҢ–е‘ЁйӣҶдҪ“е©ҡзӨјжөӘжј«дёҠжј” 15еҜ№ж–°дәәжЎғиҠұж ‘дёӢе…ұ

- жҸҗеҚҮж–ҮеҢ–дә§дёҡеҗ«вҖңжҷәвҖқйҮҸ ж·ұеңіеҰӮдҪ•еҖҹеҠҝиҖҢдёәпјҹ

- йұјжӮҰзҸ ж°ҙпјҢе№ҝе·һжө·жҙӢйҰҶвҖңдёҠж–°вҖқзҸ жұҹж°ҙзі»з”ҹжҖҒеұ•еҢә

- е№ҝдёңеҠ еҠӣжү©еӣҙиЎҘиҙҙ家з”өж•°з Ғдә§е“Ғж¶Ҳиҙ№ жҜ”вҖңеӣҪиЎҘвҖқеўһеҠ 13зұ»е®¶з”ө

- 2024е№ҙеәҰе№ҝдёңж–°еўһзңҒзә§йҮҚиҰҒж№ҝең°16еӨ„ и¶…еҚҠж•°д»Ҙзәўж ‘жһ—дёәдё»иҰҒ

- е№ҝе·һиҝ‘жңҹе°Ҷе…ЁеёӮжҺЁе№ҝвҖңжҢӮеҸ·дёҖж¬Ўз®ЎдёүеӨ©вҖқе°ұиҜҠжңҚеҠЎ

- 2025е№ҙе…ғж—ҰеҜ№еӨ–ејҖж”ҫпјҒе№ҝдёңзңҒз«Ӣдёӯеұұеӣҫд№ҰйҰҶж–°и®ҫж–ҮеӯҰйҰҶ