广州建设科技创新强市取得新突破!全球创新集群百强排名大幅提升

2019年,广州科技创新工作认真贯彻落实习近平总书记视察广东、广州的重要讲话精神和关于科技创新工作的一系列重要指示精神,紧紧围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》对广州创新发展的定位和要求,按照“科学发现、技术发明、产业发展、生态优化、人才支撑”的全链条创新发展路径,着力赋能“老城市新活力”,坚持“中小企业能办大事”,广州科技创新捷报频传,创新活力竞相迸发,对高质量发展的支撑作用日益凸显:全球创新集群百强排名大幅提升至第21位;城市创新能力排名全国第三;国家科技型中小企业备案入库企业连续2年居全国第一;新认定国家级孵化器数量全国第一;第八届中国创新创业大赛获得全省7个奖项中的5个,取得历史最好成绩;技术合同成交额突破1000亿……

创新能级跑出加速度

全球创新指数排名大幅提升。《全球创新指数报告》由世界知识产权组织、美国康奈尔大学和欧洲工商管理学院联合发布,2019年中国在129个经济体中位列第14名,在34个中等偏上收入经济体中排名第一。其中的全球创新集群百强排名自2017年开始发布,今年中国内地、香港及台湾共有19个创新集群上榜,是世界创新集群第二多的经济体,仅次于美国的26个创新集群。广州在全球创新集群百强中的排名连续3年大幅上升,2017年位于第63位,2018年位于第32位,2019年跃升至第21位。而根据2018年《自然》杂志全球科研城市50强排名,广州居第25位。充分说明广州的科技创新发展正逐渐得到国际权威机构的肯定。

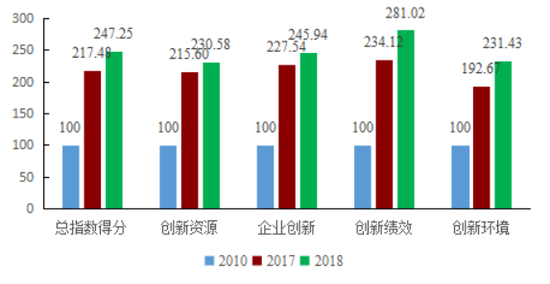

城市创新指数再度提升。12月23日,中国科学技术发展战略研究院联合广州创新战略研究院发布《广州城市创新指数报告2019》,立足宏观角度研究广州创新发展,从创新资源、企业创新、创新绩效和创新环境4个维度对广州市创新能力进行了监测和评价。结果显示,以2010年100分作为基数,2018年广州创新指数得分为247.25分,较上年提高29.77分(见下图),创新资源、企业创新、创新绩效和创新环境等4个一级指标均有显著改善。2010-2018年,广州创新指数年均增长11.98%。以上数据表明,广州市整体创新能力稳步提升,创新资源集聚效应更为凸显,企业创新活力显著增强,创新绩效日趋显现,创新环境更加优化,为高质量发展提供了源源不断的高水平创新供给,为共建粤港澳大湾区国际科技创新中心、加快建设科技创新强市、赋能老城市新活力奠定坚实基础。

广州创新指数及一级指标得分

培育战略科技力量,“科学发现”筑起新高地

近年来,广州大手笔投入基础研究,原始创新能力全面提升,高水平成果不断涌现,基础研究和前沿技术领域实现多点突破、群体性跃升。“我国首次海域天然气水合物试开采”入选中国十大科技进展;“将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年” 入选中国科学十大进展。2018年,广州地区发表的SCI论文达到28471 篇,较上年增长15%;PCT累计申请总量达到5728件。2012-2018年,广州共获得国家级科学技术奖127项、广东省科学技术奖1147项,包揽全部9个突出贡献奖。其中,李立浧院士主持完成的“特高压±800kV直流输电工程”荣获国家科技进步奖特等奖,实现省、市牵头完成特等奖项目零的突破。

再造一个科学城,打造综合性国家科学中心的主要承载区。2019年,我市进一步与中科院深入研究筹划,共谋共建南沙科学城和明珠科学园的重大长远发展规划。力争将南沙科学城纳入粤港澳大湾区综合性国家科学中心“三城一区”主要承载区之一,携手深圳光明科学城、东莞中子科学城等共建粤港澳大湾区综合性国家科学中心。2019年5月6日,我市与中科院在北京签订共建广州南沙科学城、中科院广州明珠科学园合作协议,将聚焦海洋、空天、能源等领域,打造粤港澳大湾区前沿科学研究和高技术应用的创新高地,建设规划总面积99平方公里的南沙科学城,及其核心区明珠科学园,推动中科院的研究机构和创新资源集聚发展。明珠科学园已于9月26日正式动工建设,率先启动广东智能无人系统研究院、中科院力学所广东空天科技研究院、中科院南海海洋所、中科院广州分院、国科大广州学院等5个重点项目。

系统性布局建设重大科技基础设施。瞄准国际科学前沿和战略必争领域,系统性布局重大科技基础设施,市、区计划投入资金约150亿元,建设冷泉生态系统、动态宽域飞行器试验装置、人类细胞谱系、极端海洋环境综合科考系统等重大科技基础设施,力争为前沿科学技术和经济社会重大需求问题研究提供长期、关键的科学技术支撑。目前,已启动建设新型地球物理考察船、天然气水合物钻采船(大洋钻探船)等项目,冷泉生态系统、人类细胞谱系等重大科技基础设施进入预研阶段,正在积极筹划动态宽域飞行器试验装置预研项目。其中,动态宽域飞行器试验装置建成后将带动粤港澳大湾区基础科研与空天高科技产业的发展,使我国成为空天往返、临近空间技术领域的领跑者。冷泉生态系统大科学装置将为绿色开发可燃冰资源、安全、生物医药、生物育种、深海装备制造等交叉前沿领域提供研究平台。人类细胞谱系大科学研究设施将打造国家人类细胞谱系资源库,为大湾区的生物医药产业发展奠定坚实的科技基础。

着力构筑金字塔形实验室体系。目前,全市共有国家重点实验室20家(占全省69%)、省重点实验室237家、市重点实验室165家。南方海洋科学与工程、再生医学与健康、人工智能与数字经济、岭南现代农业科学与技术等4家省实验室,以突破型、引领型重大任务攻关为主线,统筹广州优势资源,探索建立适应国家重大目标和战略任务需求的运行管理机制,打造“国家实验室预备队”。南方海洋科学与工程省实验室“8+7+6+5”布局初具规模,汇聚包括16个院士团队和31个核心团队的海洋领域高层次科研队伍,建设香港、深圳2个高水平实验室分部,启动首批6个重大专项计划。再生医学与健康省实验室集聚科研人员900余名,开展一批重大科技项目,在细胞、自然等国际知名杂志及子刊发表成果50多篇。

全面加强基础研究和应用基础研究。基础研究是提升原始创新能力的根本,也是技术创新的支撑。2019年《广州市加强基础与应用基础研究实施方案》出台,着力构建以高水平实验室为龙头,以重大科技基础设施和创新平台为支撑的基础科学研究支持体系。2018年,广州基础研究占全社会R&D经费支出总额比重为12.44%,这一数据正在接近发达国家水平。与全省相比,全省该比重为4.26%,广州高于全省8.18个百分点;与全国相比,全国该比重为5.54%,广州高于全国6.9个百分点。

推动科技成果加快转化,“技术发明”迈上新台阶

核心技术攻关取得明显进展。实施重点领域研发计划,力争通过3-5年时间,突破一批前沿性、引领性关键核心技术,重点支持新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料、海洋等领域,单个项目财政支持经费1000万元以上,首批已启动脑科学与类脑研究、新材料、人工智能应用场景示范、智能网联汽车等8个重大科技专项。突破了飞行时间质谱仪器、电磁屏蔽膜、复印机有机光导鼓制造等一批“卡脖子”关键技术.研发全球首个31寸UHD顶发射印刷H-QLED样机,全球率先完成400ppi以上高分辨率印刷OLED显示技术开发。“黄埔一号”卫星载荷发射成功,是粤港澳大湾区首个天基信息服务系统……关键核心技术“三跑并存”,领跑、并跑的比例越来越大,正逐渐从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力提升转变。

高端创新平台全面开花。目前,已建成了3100多个省级以上创新平台,形成以科学研究平台、技术研发平台为主,创新孵化平台及科技公共服务平台为支撑的多层次、宽领域的创新平台体系。成功争取广东智能无人系统研究院、中科院空天信息研究院粤港澳大湾区研究院等落户,布局建设中国科学院自动化研究所人工智能与先进计算研究院等6家广东省高水平创新研究院。2019年新增省级新型研发机构18家,总量达到63家,总量及增量均为全省第一。全市共有科技企业孵化器368家、众创空间252家,共有32家孵化器、29家众创空间获得A类评价,两项数量均居全省第一,其中孵化器优秀数量连续3年居全省第一;2019年新认定10家国家级科技企业孵化器,数量居全国第一,国家级孵化器总数达到36家,年度考核评价优秀数量连续5年居全国前列。

科技成果转移转化成效显著。开展高校、科研机构科技成果转移转化试点,推进中山大学、华南理工大学和大学城周边的开放式科技成果转化基地建设,促进高校和科研院所的科技成果在穗转化落地,探索出一批卓有成效的经验。根据广州日报发布的《在穗主要高校和科研院所支撑地方经济社会发展评价报告(2019)》显示:2018年,在穗主要高校拥有各类高层次人才2161人,其中九成全职在广州;拥有国家级重点实验室和工程中心60个,其中57个在广州;拥有省级重点实验室和工程中心数量644个,其中576个在广州,三项比例均约为九成;主要高校、科研院所孵化参股/控股企业198家,其中在穗133家,占比达67%,高校技术力量及技术成果在穗转化比例高。加快建设华南(广州)技术转移中心,线上总平台“华转网”正式上线运营,完善技术交易市场服务体系。全市技术合同交易呈现突飞猛进的势头,2018年,广州技术合同成交额719.02亿元,在2017年的基础上翻了一番,近年来首次居全省第一,2019年广州技术合同成交额继续大幅提升,预计将突破1000亿元。

促进科技与经济深度融合,“产业发展”积蓄新动能

科技创新企业集群化、规模化蓬勃发展。实施分层分类服务科技创新企业做优做强做大行动,持续抓好高企培育,2016-2018年,广州高新技术企业数年均增长率为57.39%,年均增速在国内主要城市中位居第一,创造了连续三年快速增长、年均增长超过3000家的“广州速度”,2019年全市高新技术企业数量预计超过1.2万家,继续保持在全国各大城市中的领先优势。习近平总书记视察广州期间,接见的明珞装备、禾信仪器、洁特生物等12家民营中小企业均为广州高新技术企业。在国家科技型中小企业备案入库企业9283家,连续2年居全国第一。在科技部、科技日报社、中国科技网举办的“创新中国·2018年度评选”中,广州42家高新技术企业入选,占全国总数将近七分之一;广汽集团、唯品会、网易入选《财富》未来全球企业50强榜单;9家企业入选《2019胡润全球独角兽榜》;134家企业进入广东企业创新能力500强,总数居全省第一;德勤 “2019广州高科技高成长20强”企业近三年平均营收增速为13.8倍,其中,有6家企业入围“2019德勤高科技高成长中国50强”。

突出中小企业能办大事。中小科技企业逐渐从“小而多”到“精而强”蜕变,在部分行业细分领域的技术处于“领跑”“并跑”地位,培育形成一批“隐形冠军”和“单打冠军”。明珞装备研发出全球首台自动钻孔机器人并在南非、北美投入使用,亿航智能推出全球首款载人无人机,奥翼电子推出全球首款石墨烯电子纸,聚华显示推出全球首款量子点喷墨打印显示样机,金发科技研发成功亚洲唯一完全生物降解塑料,小马智行上路全国首支无人驾驶车队,佳都科技在生物识别、智能视频分析等人工智能领域掌握了自主核心技术,多项技术达到了国际先进水平;云从科技刷新3项世界纪录,获得中国智能科技最高奖项“吴文俊人工智能科学技术奖”。

企业创新能力不断提升。联合税务部门落实企业研发费用加计扣除等税收政策,引导企业加大研发投入,支持企业设立研发机构。2018年广州市经税务部门核定的企业申报享受税前加计扣除的研发经费412亿元,较上年增长72.22%。规模以上工业企业建立研发机构的比例提高至44.35%,5亿元以上大型工业企业研发机构实现全覆盖。形成了国家先进高分子材料产业创新中心、国家印刷及柔性显示创新中心、省智能网联汽车创新中心、省机器人创新中心等一批企业牵头建设的国家、省级研发中心。广汽集团、万孚生物等龙头企业在境外设立研发中心20余家。2018年,企业专利授权数较上年增长63.15%,达6.95万件;企业拥有注册商标数较上年增长38.08%,达95万个。

高质量发展作用不断强化。目前广州共建有信息、软件、生物、新材料、高技术服务业、综合性高技术产业等6大国家级高技术产业基地,获得国家电子商务示范城市等6个国家级示范城市称号。微信月活跃账户数达到9.38亿,用户覆盖200多个国家和地区;UC浏览器是全球最大的第三方移动浏览器,用户总数超过5亿,遍及全球150个国家和地区;基因检测领域拥有4家上市企业,数量全国最多;无人机领域企业30多家,年产值超过10亿元,占全国无人机产业产值的20%;富士康超视堺、乐金、聚华、创维等为代表的新型显示产业规模突破千亿级。2019年前三季度,全市高新技术产品产值占规模以上工业总产值的48.8%。

形成乡村振兴战略新的支撑点。深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员制度重要指示精神,促进科技资源向农村基层流动,计划从2018-2020年选派100名农村科技特派员深入农业基层。已选派60名特派员,支持项目60个,共建成科研试验示范基地12个,示范推广应用新品种35个、新技术16项,示范面积2850亩,真正把项目完成在“大地上”“稻田里”,提高了农业的科技含量,培育了新的经济增长点。

提高创新资源配置能力,“生态优化”焕发新活力

加大改革力度构建创新友好的生态环境。认真贯彻省12条创新政策,出台《广州市进一步加快促进科技创新的政策措施》,提出减轻境外人才税负、向港澳开放科技计划、建设保障型人才住房、提升服务科技企业能力和加强科研用地保障等政策;制定《广州市建设科技创新强市三年行动计划(2019—2021年)》,提出我市建设科技创新强市三步走的目标,形成八大重点行动、强化四大保障,明确了全市科技创新工作今后一段时间的思路和方向。推进科技创新领域简政放权,探索建立既符合科技创新规律又适合市场规律的科技创新政策体系,激发创新活力。出台《广州市合作共建新型研发机构经费使用“负面清单”(2019年版)》和《广州市服务科研院所建设发展的若干措施》两项走在全国前列的政策,赋予科研院所更大自主权,放宽科技经费使用门槛,鼓励科研院所加大基础研究和应用基础研究力度。实施以“政府科研院所共建、科研院所自主建设管理”的新模式,力促新建重大创新平台由科研院所自主建设管理。在继续发挥集中力量办大事体制机制优势的同时,充分发挥企业、高校、科研院所、社会力量在前沿突破和新兴产业培育方面的作用,创新创业政策环境优化成效显著,大众创业万众创新氛围更加浓厚。

深化穗港澳协同创新。推进穗港澳三地科技创新规则对接,我市科技计划项目向港澳开放申报,加快各科技要素在大湾区的自由流通。8月1日,南方海洋科学与工程省实验室向香港科技大学成功拨付香港分部2019年建设经费3000万元和港澳科研开放基金800万元,首次实现我市科研资金成功跨境,获得中央电视台新闻联播节目报道。成立了推进高新技术企业赴港上市工作小组,推动成立大湾区科技创新服务中心,与香港理工大学和中银香港分别签订合作备忘,助力我市中小企业与香港金融机构建立合作机制。与香港大学、香港理工大学、香港科技大学、澳门大学、澳门科技大学等港澳高校深化交流合作,建成对港澳科技合作平台共33个,香港科技大学(广州)已于9月26日正式动工建设,校园首期建设将在18个月内完成。并与香港科技创新署、香港应科院、香港科技园、澳门高教局科技厅、澳门国际科技产业发展协会等单位建立工作联系机制,推动穗港澳三地在更宽领域、更大范围、更深层次开展合作。

科技金融为科技创新企业插上快速发展的翅膀。成立以市政府主要领导为组长的广州市科技金融工作领导小组,出台《广州市促进科技金融发展行动方案(2018-2020年)》,完善“创、投、贷、融”科技金融服务生态圈。出台《广州市鼓励创业投资促进创新创业发展的若干政策规定》,给予符合条件的在穗创业投资管理机构给予最高达800万元的奖励支持,吸引风投创投落户广州。设立广州市科技成果产业化引导基金,引导天使投资、创业投资、跨境风投进入广州科技创新领域,已完成第一期申报,2019年设立5支子基金,带动社会资本超过50亿元,其中将设立10亿元规模的港澳青年创新创业基金,主要投资港澳青年创业项目。科技信贷风险补偿资金池共为全市1470家企业提供贷款授信累计超204.4亿元,累计发放贷款超140亿元,撬动杠杆超35倍。全市共有10家企业申报上交所科创板并获受理,累计共5家企业通过科创板上市委审核,方邦股份、中国电研成功在科创板上市。

加大改革力度实施“以赛代评”。将中国创新创业大赛与广州市科技型中小企业技术创新专题深度融合,采用市场化评选方式,按广州赛区决赛成绩优选一批优质科技型中小微企业予以奖励性后补助支持。广州企业在第八届中国创新创业大赛获得全国总决赛5个三等奖以上奖项,其中2个全国一等奖,占广东省赛区参赛企业获奖数(7项)的71%,获大赛广东省赛区一等奖10项,占总数(12项)的83%,均创历史最好成绩。

集聚全球高端智力资源,“人才支撑”提供新动力

人才“虹吸”效应明显。深入实施“广聚英才”计划,依托市产业领军人才集聚工程、“红棉计划”和省珠江人才计划、特支计划等重大人才项目,吸引优秀高层次人才来穗。颁发人才绿卡6000多张,高级职称专业技术人才数量突破20万,较上年增加1.9万人。创新人才资源的进一步集聚,使广州科研队伍建设得到进一步充实。2018年广州市R&D人员20.36万人,较2012年的12.87万人增长58.19%,每万名从业人员中从事R&D研究人员数为149.70人年/万人,较上年增加12.85人年/万人。

领军人才不断积聚。大力弘扬科学家精神和工匠精神,充分发挥广州高水平院校和国家级大院大所众多、科技创新支持力度大等优势,依托高水平实验室、重大创新平台,引进一批具有全球视野、能承接重大任务、取得尖端成果、形成塔尖效应、做出卓越贡献的顶尖科学家及其创新团队。先后引进了蒋兴伟院士、徐涛院士等16位基础研究顶尖科学家及其团队,以及李硕、胡志强等34个高水平科研团队。在穗工作的“两院”院士98人,国家级人才工程入选者598人。王晓东院士的百济神州旗下产品泽布替尼作为首款中国研发并于美国上市的抗肿瘤新药获得美国FDA批准,施一公院士的诺诚健华公司赴港上市,北大冠昊研究院首席科学家邓宏魁教授入选英国《自然》杂志发布的2019年全球十大科学人物。酷狗音乐创始人谢振宇、小鹏汽车何小鹏等一批创业家脱颖而出。鼎甲科技、玻思韬等一批由创新领军人才创立的高新技术企业迅速成长。5位专家入选2019年度中国政府友谊奖,入选人数创历史新高,占全省入选人数的71%。

搭建引才聚才平台。办好中国海外人才交流大会暨第21届中国留学人员广州科技交流会、小蛮腰科技大会、《财富》全球科技论坛、中国创新创业大赛(广州赛区)、第二届粤港澳大湾区创投50人论坛等高端创新活动,进一步汇聚全球智力资源,打造国际化人才高地和人才首选地。海交会参会人数达3万人次,国内126个政府代表团,116家高校、科研院所及企业机构到会;来自美国、英国、加拿大、澳大利亚等30个国家的2000多名海外人才汇聚一堂。大会展示合作项目1761个,组织300多个科技项目路演,达成多项合作意向。

引才引智环境不断优化。外国人来华工作许可工作以“两个率先”走在全国前列:在全国率先实现外国人工作许可及居留许可“一窗受理、并行办理”;率先将外国人工作许可办结时间从20个工作日压缩到7个工作日,在全国主要城市中排名第1。持有效工作许可在穗长期工作的外国人1.62万人,排名全国第4,较上年增长20%。持A类工作许可在穗长期工作的外国人3265人,较上年增长49%。认定外国及港澳台高层次人才54人(外籍42人、港澳12人),占全省的72%,为去年的3.9倍,深圳的5倍。目前,在穗工作的诺奖获得者8人,外籍院士超过20人,国家海外高层次人才引进计划特聘专家389人。支持港澳青年来穗创新创业,打造港澳青年创新创业基地28家、入驻项目200多个。率先出台粤港澳大湾区范围内个人所得税优惠措施的具体实施文件,完成首批享受个税高端人才资格认定。施一公院士在参加官洲国际生物论坛时表示“最近出台的粤港澳大湾区个人所得税优惠政策,是对于高端人才不可多得的好政策。”